尿路性器感染症は尿路感染症と性器感染症(性行為感染症)をあわせた概念です。

尿路は尿が通る経路のことで、腎臓・腎盂・尿管・膀胱・尿道のことを指します。

性器は生殖器のことで、男性の場合は前立腺・精巣・精管・精巣上体、女性の場合は子宮・卵巣・卵管・膣のことを指します。

日常的によくみられる尿路性器感染症と最近の問題点を紹介していきます。

尿路感染症とは

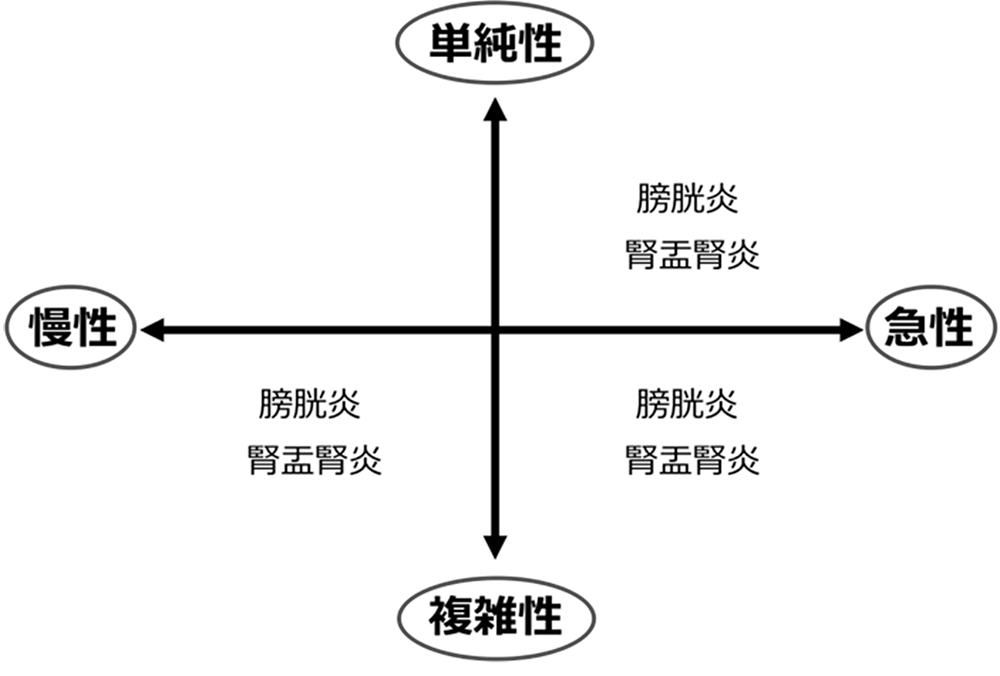

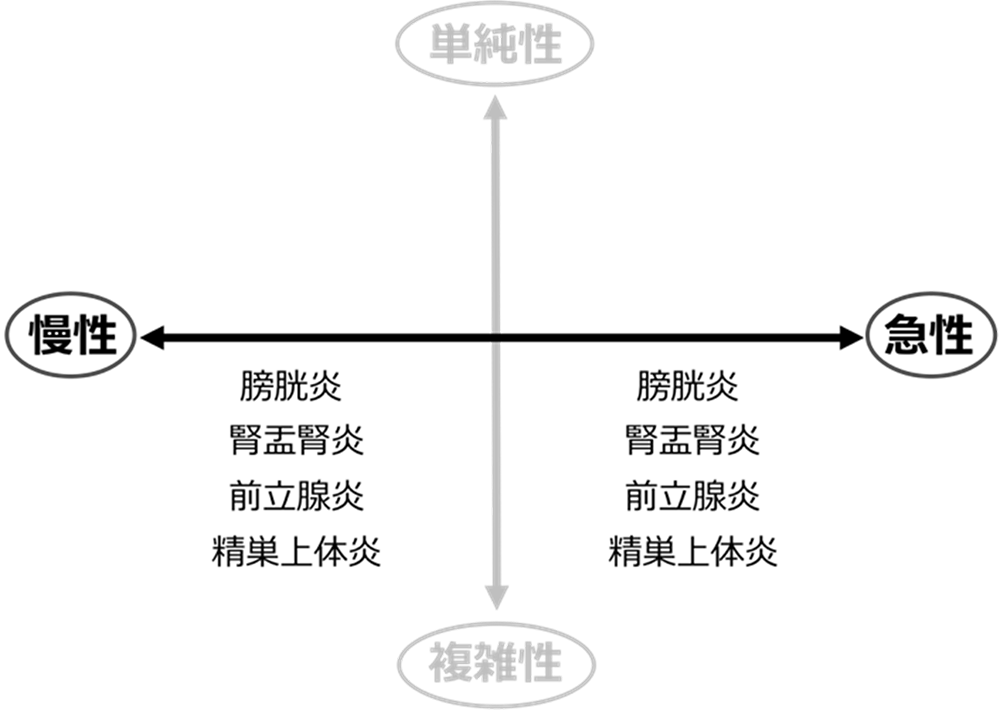

尿路感染症の多くは、細菌などの微生物が外尿道口から侵入し(逆行性感染)、尿路に炎症をきたす疾患です。発症の経過によって急性と慢性に、女性の場合は基礎疾患の有無によって単純性と複雑性に分類します (表1)。男性の場合は、全て複雑性に分類するため、複雑性という名称は省略します (表2)。

|

|

原因と症状について

尿路感染症の多くは腸内細菌が原因となります。本来、腸内細菌は腸の中に存在していますが、排泄する影響で陰部にも数多く付着しており、尿道から侵入することで感染症をひきおこします。

症状は急性の場合は比較的急な経過で発症しますが、慢性の場合は症状に乏しいこともあります。

- 膀胱炎

排尿時痛・頻尿・残尿感・尿混濁・血尿など - 腎盂腎炎

膀胱炎症状にくわえて、発熱・腰背部痛・嘔気など - 前立腺炎

発熱・排尿時痛・排尿困難・頻尿・残尿感・尿混濁・血尿など - 精巣上体炎

発熱・陰嚢腫大・陰嚢痛など

多くが単純性で、尿路に基礎疾患のない20歳以降の女性に多く見られます。

基礎疾患があれば、複雑性となります。基礎疾患には尿路結石症や神経因性膀胱、膀胱尿管逆流症、尿管狭窄症、尿路悪性腫瘍などが挙げられます。

検査と診断について

まずは尿検査をおこないます。尿検査で尿中の白血球や細菌を確認し診断します。

その後、尿培養検査で細菌の種類を特定することが望ましいとされています。

後述しますが、薬剤耐性菌が問題となっており、通常の抗菌薬が効かない患者様もおられます。尿培養の結果を元に適正な抗菌薬に変更することが可能となります。

基礎疾患の有無については、超音波検査やレントゲン、尿細胞診、腫瘍マーカーをおこない評価していきます。

治療について

無症状で細菌が特に悪さをしていなければ無治療で経過観察することもありますが、症状が顕在化すれば、治療は抗菌薬の投与と汚染した尿を体外に排出するためにカテーテルを留置する場合もあります (ドレナージ治療)。また、再発を予防するために日常生活の見直しを行います。

日常生活で気を付けていただくことは、以下が挙げられます。

- 水分を十分に摂取する

- トイレを我慢しない

- 排泄後は前から後ろに拭く

- 性行為をした後に陰部を洗い、排尿して寝る

- 女性の場合、排尿後にウォシュレットを使用しない

問題点

薬剤耐性菌の蔓延

現在、抗菌薬が効きにくい細菌(耐性菌)が増えてきており、深刻な問題となっています。特に基礎疾患のある患者様は抗菌薬の治療歴がある場合が多く、耐性菌が分離されることは珍しくありません。しかし、近年では基礎疾患のない単純性尿路感染症においても耐性菌の分離率が高くなってきています。

当科で行っている主な対策は、

- 不要な抗菌薬治療は行わない

- 当科で分離される種類や薬剤感受性を監視する(サーベイランス)

- 特定の菌種について薬剤耐性化のメカニズムの解明と対策を立てる

など広い視野をもって対応に当たっています。

性器感染症 (性行為感染症)とは

泌尿器科では男性の性器感染症(性行為感染症)を診療しています。

性行為感染症は性行為によって伝播する感染症の総称で、病原微生物にはクラミジアや淋菌、梅毒、尖圭コンジローマ、ヘルペス、肝炎、HIVなどが含まれます。

男性の場合は、陰茎や尿道、前立腺、精巣上体に感染することが多いですが、咽頭や皮膚などにも感染することがあります。特に、精巣上体炎をきたせば、陰嚢の腫大や疼痛などの症状がありますが、男性不妊症の原因ともなりうる重篤な疾患です。女性に感染しても不妊症の原因となりうるため、コンドームを装着して、感染の予防に努めることが重要です。

- 性器クラミジア感染症

原因微生物はクラミジア・トラコマティスで、尿道や前立腺、精巣上体に感染します。

潜伏期は約1-3週間で、症状は排尿時痛や尿道からの漿液性分泌物などが特徴的ですが、無症状の方もおられるため注意が必要です。診断は尿中のクラミジア遺伝子の存在を証明する方法が一般的で、治療は抗菌薬の投与が必要となります。 - 淋菌感染症

原因微生物は淋菌で、尿道や前立腺、精巣上体に感染します。

潜伏期は約3-7日で、症状は強い排尿時痛と尿道からの膿性分泌物などが特徴的です。

診断は尿中の淋菌遺伝子の存在を証明する方法が一般的で、治療は抗菌薬の注射薬が必要となります。

性行為感染症の問題点

- 性器クラミジア感染症

特に女性では症状が出にくく、病院を受診しない患者さまが多くおられます。放置すると骨盤内炎症症候群や不妊症を引き起こすことがあります。無症状であっても、思い当たることがあれば検査が必要となります。 - 淋菌感染症

近年、淋菌の薬剤耐性化が問題となっています。以前は内服薬で治療できていましたが、現在は注射薬による治療が必要になります。 - 性の多様化と低年齢化

現在はオーラルセックスを含む性の多様化、低年齢化に伴って若年者の性感染症が問題となっています。避妊の必要性からピルを内服する女性が増加していますが、妊娠は予防できても性感染症は予防できません。性感染症の予防にはやはりコンドームの着用が重要です。また、咽頭を介した性感染症も多く、オーラルセックスにおいてもコンドームの着用が重要となります。